合唱コンクールがJ:COMホール八王子で実施されました。各クラス、この日のために工夫しながら練習してきました。本番ではどのクラスも練習の成果を発揮して、素晴らしい歌声を披露しました。特に高校3年生は、気持ちのこもった歌声で、会場中を魅了していました。

生徒の感想:「本番前の舞台裏にいるときは緊張と不安でいっぱいだったけれど、ステージに上がったとたんに、まぶしく光るスポットライトや大勢の観客を見ると、『みんなに聞かせるぞ!』とワクワクで胸がいっぱいになりました。」

「歌の強弱や表現などが今までの練習よりも上手にできたと思う。本番が一番上手くできたのは今までの練習をみんながまじめに取り組んできたからだと思う。」

「『歌いきったな!やりきったな!』という感じです。ラストはしっかり伸ばせたと思うし、自分でもしっかりハモれているのを実感しました。練習で少しずつ形になっていって、本番は大成功して、感動しました。クラスの団結の意味をしっかり理解し、感じられたと思います。」

「みんなで練習できたことはこれからの色々な場面でいきてくると思ったので、深い絆をつくることの大切さを知りました。」

「『楽しかった』とみんな口々に言うほど楽しかったです。練習でも『笑顔』を大切にしてきたので、本番でも笑顔で楽しく歌うことができて良かったです。強弱や伸ばすところを意識して歌うことができて終わった後にもらった拍手が気持ち良かったです。」

「第22回ほたる祭り」がめぐろパーシモンホールで開催され、高校生15名がお祭り全体の運営にボランティアとして参加しました。

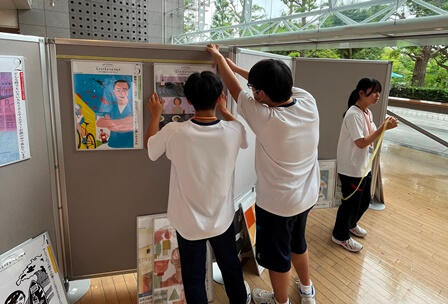

生徒の感想:「今回ボランティアを通して、昨年度までは演奏者としての立場でこのほたる祭りに参加させていただいていたので、今年度は準備や裏方をやらせていただき、舞台で発表するまでには色々な人が関わり準備してくれたのだと改めて感じました。また、ポスターを展示する手伝いの時には細かいところまでこだわっていて、祭り自体をより良いものにしようとする地域の方の熱い思いを感じ取れました。地域の方と楽しく触れ合いながら準備をしたり、学校の仲間と協力したりするのはとても大切な時間だと感じました。」

「立っている時間が長かったり、力仕事があったりと少し大変だなと感じることもありましたが、時間内に求められている役割を果たせたと思います。大変な作業を自ら進んで行う人間性は立派なことだと思います、私も少々苦痛だなと思うことでも率先して行うことができる人間になりたいです。個人的にはそれらも将来の"人間性"に大きく関わってくると考えます。これからもボランティア活動を通して、自分の未熟な面を成長させていきたいです。」

定期試験前の3日間、中学生を対象に授業終了後の50分間を利用して試験対策学習デーが行われました。これは定期試験ごとに行われるもので、各自が計画にそって学習する中、各教科担当者が教室を回るので、生徒は質問をすることができます。生徒たちは定期試験に向けて、疑問を解決し、集中して学習に取り組んでいました。

八雲学園では、授業でタブレットPCを使用し、ロイロノートというアプリを使用していますが、この度、社会科の1名の教員が「ロイロ認定ティーチャー」となりました。これで合わせて4名となります。授業案も公開されていますので、ぜひご覧ください。

【中3社会/公民】これが私の働き方!~起業してみる?~現代の企業と労働問題(奥山喜理人)

高校1年生の1泊遠足は神戸、ユニバーサルスタジオジャパンを訪れ、高校2年生は伊勢志摩、名古屋城、トヨタ産業技術記念館などを訪れました。事前に下調べをし、それぞれの地域の文化に触れました。ラウンドスクエア加盟校からの留学生も参加し、一緒に楽しみました。

生徒の感想:「神戸市についていろいろな観点から学べたと思います。特に北野異人館で、神戸と外国の歴史について、震災メモリアルパークでは阪神淡路大震災での被災後の姿やそこからの復興について詳しく知ることができました。どれも自分たちで場所を決め、自分たちの足で行き、体験したことでより一層印象に残りました。」

「遠足を通し、歴史的建造物を見学していく中で時代や時代の流れを感じることができた。班行動では自分たちで行き先や道順を計画することができたので良かった。」

「伊勢の歴史や鳥羽・名古屋城の魅力を知り、たくさんの学びを得ることができました。とても格式の高いホテルに泊まることができたり、美味しい料理を食べることができたりと、とても充実した遠足になったのは、先生方や添乗員さん、ホテルスタッフの方々など多くの方々のお陰なんだと改めて感謝の気持ちを持ちました。」

「おいしいものを食べたり、日本の文化を体験できたりして良い思い出が山ほどでき、とても有意義で忘れられない二日間でした。最後の一泊二日の遠足でしたが、それにふさわしく満喫した遠足でした!留学生の二人ともたくさん交流したのでうれしかったです。」

中学3年生の1泊遠足は福島県にあるブリティッシュヒルズを訪れました。中世イギリスの街の雰囲気を残す園内で、表現練習や演劇、クッキングやスポーツなど、各自が選んだ4つのアクティビティーを行いました。アメリカ海外研修に向けて、自分の英語力を試す良い機会にもなったようです。

生徒の感想:「この研修を通じて、積極的に話すことが大切だということを学びました。これまでは間違えることを恐れて自分から話せなかったのですが、いざ話してみると案外通じたので、これからも積極的に話していこうと思いました。」

「英語を使わなければならない環境なので、少し上達したと思いました。英語を話す人でも発音が人によって違ったので、海外研修に行った時に聞き取れるようにしっかり学習したいと思いました。」

「行く前から気になっていたので、調べて画像などを見たのですが、想像していたよりも建物や雰囲気が独特で、普通に歩いている時でさえ楽しく感じました。英語も楽しく学ぶことができました。」

「どの授業もわかるまで丁寧に教えてくれたり、ジョークを言ってくれたりと、とても楽しかったです。実際に話してみるとなかなか文章が作れず単語を並べるだけになってしまいましたが、何回か言い直してみるとスラスラ言うことができたし、会話したことを実感できて嬉しかったです。」

中学2年生の1泊遠足は京都・奈良を訪れました。東大寺や法隆寺、平等院などを訪れた後、事前に下調べをして、班で決めたコースをタクシーでまわりました。

生徒の感想:「昔の人の技術や伝統を感じるとともに、現代の自分の生活と比べて興味深かった。最近ではスマートフォンを見る時間が多いときに、こうして自然や歴史を見ることはとても大切なことだと思った。」

「初めていくところが多かったけれど、タクシーのドライバーの方の説明で、細かい知識を知ることができ、平安時代の雰囲気なども想像できて楽しかったです。班のメンバーやクラスの友人とも楽しく過ごせて、より一層仲が深まったと思います。」

「日本の歴史や文化などを深く知ることができたので、良かったです。外国の方がたくさんいて、コロナの前の頃の状態に戻ってきていると感じました。」

「改めて日本の伝統を感じることができました。仏像や建築物など、多くの人々が手間をかけて作ったものだということを実感しました。また、タクシーのドライバーさんが様々なエピソードを話してくださったので、とても楽しい自主研修となりました。」

中学1年生から高校2年生までの各学年は、1泊2日で遠足に出掛けました。中学1年生は日本科学未来館・カップヌードルミュージアム・葛西臨海水族園・東京ディズニーランドを訪れました。宿泊先のホテルには校長先生も合流し、夕食ではフルコースのテーブルマナーを学びました。

生徒の感想:「初めての遠足だったので、とても嬉しかったです。様々な体験ができて、ディズニーランドにも行って、最高の2日間でした。夏のセミナーも楽しみです。」

「班行動では、班長・副班長で班の人たちをまとめられたと思います。また、公共の場ということを忘れずに行動することができました。」

「初めて中学校の友達と1泊2日の遠足に行って意見が分かれたこともあったけれど、相手の気持ちを考えて決めることができました。」

高校全学年を対象に、大学進学説明会が行われました。今年は19大学の先生方にお越しいただき、各大学の特徴、学部ごとの特色、入試の概要などについて説明をしていただきました。生徒たちは大学の先生から直接話を聞くことで、自分自身の目標に向けてより意識が高まったようです。

中学1年生にとって初めての英語行事、レシテーションコンテストが行われました。『ピーターパン』『ダンボ』『アナと雪の女王』『カーズ』『トイストーリー』など、親しみやすい8つの英語の課題文の中から1つを暗唱し、舞台で発表しました。入学して2カ月余り、英語を学び始めたばかりの中学1年生は、身振りなどを交えながら、堂々と発表していました。

生徒の感想:「リハーサルの時は少し忘れてしまうことがあったけれど、本番では、抑揚をつけられて、すらすら言うことができたので、よかったです。」

「緊張で自分の発表がどんなかんじだったかわかりませんが、自分の大きな声をいかして、聞き手に自分の言っていることが伝わるように頑張りました。」

「練習の時に文章の一部が抜けてしまったことがあったけれど、本番は最後まで自分らしく堂々と発表出来てとても良かったです。」

「家族に改善点を教えてもらい、本番前に頭の中で何度も練習した。緊張したが、自分の全力を出せたと思う。」